Искусство русского плаката ХХ века. Реальность утопии

Русский плакат — подлинно народное искусство, настоящие шедевры которого позволяют лучше воспринимать исторические и духовные устремления народа в разные исторические эпохи. Еще в конце XIX века, а точнее в 1897 году, в Санкт-Петербурге состоялась Международная выставка художественных афиш, где впервые были представлены российские плакаты. И вот спустя 108 лет в Москве, в Государственном центральном музее современной истории России состоялась ретроспективная выставка русского плакатного искусства «Реальность утопии». Прежде эта экспозиция с большим успехом экспонировалась в музее Фолькванга в г.Эссене (Германия). Выставка в Москве, организованная в рамках «Немецкого года», стала кульминационным пунктом проекта — результата многолетней научно-исследовательской работы.

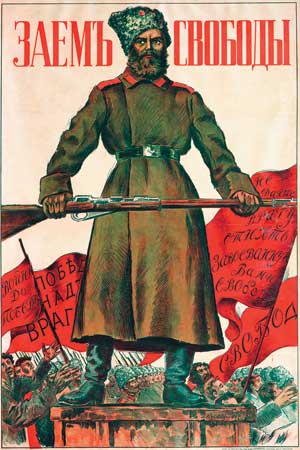

Кустодиев Б.М. «Заем свободы», 1917 г.

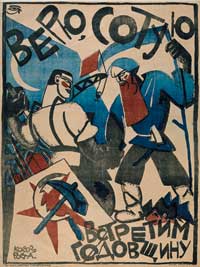

Бонди Ю.М. «Верю, сотую встретим годовщину» 1920 г.

Главная цель данного проекта — анализ на основе огромного объема оригинальных материалов основных аспектов развития русского и советского плаката с конца XIX века до настоящего дня. Разработка проекта осуществлялась сотрудниками Института русской и советской культуры им. Ю.М.Лотмана, Рурского университета (г.Бохум, Германия) и Российской государственной библиотеки под руководством д-ра Клауса Вашика и Нины Бабуриной. В центре внимания этого научного проекта было плакатное искусство как средство визуальной коммуникации и пиара в современном обществе. Поэтому большое внимание было уделено не только вопросам форм и технологий мотивации, но и проблеме выработки нового знакового репертуара и механизмов его применения.

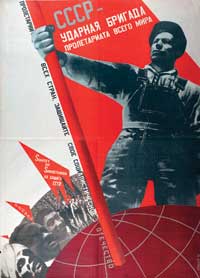

Клуцис Г.Г. «СССР — ударная бригада пролетариата всего мира» 1931 г.

Игумнов С.Д. «Искореним шпионов и диверсантов троцкистско-бухаринских агентов фашизма!» 1937 г.

Шубина Г.К. «Широка страна моя родная» 1938 г.

В 1992 году исследовательская группа начала интенсивную работу по созданию пилотного банка данных о русском плакате. Параллельно была собрана информацию о русских и советских художниках-плакатистах. За 13 лет авторы выполнили огромную исследовательскую работу, результатом которой стала объемная и прекрасно иллюстрированная монография и DVD-ROM с большим объемом дополнительной изобразительной информации. Размещенный на DVD-ROM электронный банк включает 3500 плакатов и 1000 биографий. Разработкой общей концепции проекта занимался Клаус Вашик. Весь объем работ по созданию монографии и DVD-ROM был разделен между московской и немецкой группами. Так, программирование на базе Macromedia Director и C++ было произведено в Москве, а анимация мультимедийных компонентов — в Германии.

Монография и DVD-ROM были впервые представлены на немецком языке в конце 2003 года на Франкфуртской книжной ярмарке. Перевод на русский язык был выполнен при финансовой поддержке Министерства экономики и труда федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Ватолина Н.Н. «Спасибо родному Сталину за счастливое детство!» 1939 г.

Кроме Российской государственной библиотеки и исследовательской группы Института русской и советской культуры, в проекте принимали участие многие архивы, музеи, библиотеки, а также сотрудники московских академических и учебных заведений. Так, в числе участников проекта были: Центр кино и фотодокументов, Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ), архивы Союзов художников России, Эстонии, Латвии и Литвы, Институт мировой литературы РАН, Институт европейских культур и многие другие учреждения. Собранный материал поистине огромен: систематически описаны и качественно оцифрованы тысячи единиц плакатной продукции, составлены картотеки и базы данных по творчеству сотен художников-плакатистов.

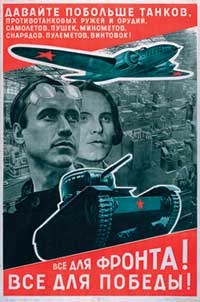

Лисицкий Л.М. «Все для фронта! Все для победы!» 1941 г.

Немкова Т.М. «Аграрная политика партии — залог наших успехов» 1989 г.

Это исследование беспрецедентно как по масштабам охвата материала, так и по глубине и разносторонности осмысления феномена плаката в России и СССР. На примере конкретных работ был продемонстрирован процесс превращения идеологических концепций в зрительные образы со свойственными им метаморфозами и аллегориями. Детально описаны формы и механизмы плакатной коммуникации — от становления знакового сюжета до подробностей производства и особенностей восприятия плаката современниками. Поскольку изготовление плакатной продукции было в СССР поистине общегосударственным делом, целой индустрией, то особое внимание исследователи уделили технологиям государственного контроля и цензуры плакатов.

Лукьянов М.В., Островский В.И. «Через миры и века» 1965 г.

Ваганов А.Г. «Коллективизация. 1929», 1988 г.

ХХ век — век «больших идеологий», нередко разрушительных, оставивших неизгладимый след в мировой истории, особенно в истории Германии и СССР. Стирание идеологических границ чрезвычайно важно для всего человечества, поэтому различные идеологические системы необходимо изучать. Проект «Реальность утопии» является важной вехой на этом пути.

Российское плакатное искусство — явление уникальное. Ни в одной другой стране мира оно не получило столь интенсивного развития, не было использовано политическим режимом в своих целях так эффективно и мощно, не привлекло к себе внимания лучших дизайнеров и ведущих художников-графиков. В СССР плакат долгое время оставался главным визуальным средством агитации за утопическое коммунистическое общество. Он способствовал формированию мировоззрения и поведения людей, находился в точке пересечения идеологических, политических и исторических процессов.

Бакст Л. Большой благотворительный базар кукол. 1899

Архипов А.Е. На передовых позициях работает только Красный Крест. 1914

Плакаты, как и все другие медиа, — не только носители информации и средства коммуникации, они являются частью культуры и отражают жизнь во всей ее полноте. Разумеется, для русского и советского плаката не существовало единого пропагандистского «мастер-плана», базовой матрицы, в которой был бы детально описан родившийся в 1917 году «новый мир» и которая могла бы быть применена к бесчисленному множеству конкретных ситуаций. Хотя плакат и создавался на заказ и зависел от политических и идеологических установок, он длительное время развивался стихийно и некоординированно.

Если рассматривать дореволюционное время, то тогда в России — как и в Западной Европе — преобладала реклама товаров и зрелищных мероприятий. и зобразительная же программа первых послереволюционных лет была направлена в первую очередь на разрушение и слом старых порядков и на утверждение новых принципов мироустройства. Ранний советский плакат — «Окна РОСТА» — это программа воздействия на общество. Советский плакат 30-50-х годов вполне соответствовал стандартам тоталитарно контролируемых массовых коммуникаций. Перестроечный плакат продемонстрировал очередное изменение в понимании его роли — в определенной мере произошло возвращение к модели 20-х годов и плакат снова начал выполнять идеологически критические функции, призывая к отказу от всего старого и к разрушению норм и устоев советской эпохи. По словам д-ра Клауса Вашика, в России и сегодня производят политических плакатов больше, чем в США и Европе вместе взятых, но их качество, к сожалению, оставляет желать лучшего.

Добровинский Е. «ЧечнЯ не хочу ненавидеть!» 2001 г.

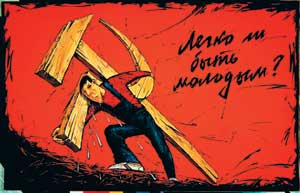

Шлыков Г.А. Легко ли быть молодым? 1991

В большинстве случаев для русского плаката на всех стадиях развития характерна нацеленность на успешность в качестве изобразительного ряда, на выполнение одной основной задачи: указать, о чем следует думать и что нужно делать. То, что плакат объявляет важным, немедленно привлекает к себе всеобщее внимание. Можно сказать, что корни русского плаката можно искать в иконописи, поскольку именно иконопись на протяжении столетий определяла в России способ восприятия мира.