Архитектор книги. Художники книги ХХ века

Окончание. Начало в № 9’2004

Революционные события 1917 года на первых порах Бенуа встретил восторженно. Февральская революция отвечала его надеждам и чаяниям. «Перед русским искусством в обновленной, в спасенной от окончательной (моральной) гибели России, — писал он, — открываются безграничные новые задачи. Нужно все новое». Прежде всего следовало позаботиться о спасении от разрушения культурного наследия прошлого. Страсть разрушения, посеянная в народе, вылилась на улицы и площади городов, бушевала в деревнях. Грабили дворцы, жгли имения помещиков. 4 марта 1917 года на квартире у Максима Горького собрался цвет русской интеллигенции, чтобы обсудить вопрос о том, что нужно сделать для спасения памятников культуры от разрушительного энтузиазма революционных масс. С докладом выступил Александр Бенуа. Памятники культуры, сказал он, «это народное искусство, это наше добро, и нужно сделать все от нас зависящее, чтобы народ это осознал и чтоб он вошел во владение тем, что ему принадлежит по праву... Самая идея народности всякого искусства, всего того, во что люди из народа вкладывали свои идеалы красоты... — вот эта идея должна сейчас выявиться и ожить с особенной силой»1. Они были идеалистами, эти прекраснодушные интеллигенты, и жизнь в дальнейшем жестоко посмеялась над ними. Но пока была создана Комиссия по делам искусств, в которую вошел и Бенуа.

18 апреля 1917 году вышел в свет первый номер «общественно-политической социал-демократической газеты» «Новая жизнь», которую издавал Максим Горький, и Александр Николаевич начал активно сотрудничать в ней. В одной из статей, опубликованных здесь, художник протестует против популярных в ту пору призывов к уничтожению памятников старины. «Начинать с того нового, — пишет он, — что уничтожать все старое, — это так же необдуманно и прямо глупо, как, не выстроив нового дома, поджигать старый. Как бы не очутиться с одними храбрыми фразами на устах, но с пустотой в руках перед новым поворотом истории»2. Эти слова актуальны и сегодня!

Иллюстрация к «Капитанской дочке» А.С.Пушкина. 1919

А затем случился Октябрьский переворот, который поначалу Бенуа тоже встретил благожелательно. «Я не социалист, — писал он в газете «Новая жизнь», — я далек вообще от какой-либо политической программы... И все же сейчас я пошел к социалистам... Ведь то, что сейчас делает буржуазия, упорствующая в своей программе "империалистической дележки" мира, — есть какой-то жестокий кошмар. Нельзя же быть заодно с этим, этому потворствовать! И надо быть с теми, кто этому главному безобразию хочет положить предел». 26 октября, на следующий же день после захвата власти, как вспоминал впоследствии один из членов Военно-революционного комитета, «мы обратились к А.Бенуа и вместе с ним выработали план действия по ограждению художественных сокровищ. Первым делом мы отправились в Эрмитаж и Зимний дворец»3. В послеоктябрьские месяцы Бенуа активно участвует в работе Комиссии по охране памятников искусства, заведует Картинной галереей Эрмитажа.

Фронтиспис к «Медному всаднику» А.С.Пушкина. 1903

23 декабря 1917 года в издательстве «Парус», организованном в 1915 году А.М.Горьким, А.Н.Тихоновым и И.П.Ладыжниковым, в свет вышел сборник стихов и прозы, который назывался «Елка. Книжка для маленьких детей». Составили его Александр Николаевич Бенуа и Корней Иванович Чуковский (1882-1969). Художник сделал для этого сборника фронтиспис. Выпуск в свет «Елки» был, по словам К.И.Чуковского, продиктован стремлением противостоять «базарной дряни», господствовавшей на книжном рынке. На страницах «Елки» — блестящая россыпь имен не только писателей (А.М.Горький, А.Н.Толстой, В.Я.Брюсов), но и художников (И.Е.Репин, Ю.П.Анненков, В.Д.Замирайло, М.В.Добужинский). Илья Ефимович Репин сделал колоритный «портрет» героя русских народных сказок Иванушки-дурачка. Владимир Васильевич Лебедев (1891-1967), с именем которого связан расцвет советской детской книги 1920-х годов, в сугубо реалистической манере изобразил улыбающегося трубочиста из стихотворения Саши Черного (Александр Михайлович Гликберг, 1980-1932). На фронтисписе работы А.Н.Бенуа среди веток узорной елки резвились крылатые ангелочки-эльфы. В.Ф.Ходасевич демонстрировал мастерство кубистического толка. А рисунки Юрия Павловича Анненкова (1889-1974) к сказке Максима Горького «Самовар» могли даже испугать юного читателя. Мстислав Валерианович Добужинский (1875-1957) нарисовал для «Елки» ребус. Задуман он был для того, чтобы изобразить «сто рож» — сто карикатурных портретов известных в ту пору писателей и художников. Среди них — А.М.Горький, А.Н.Толстой, А.Н.Бенуа, К.И.Чуковский... Надо сказать, что адресован этот ребус был скорее взрослому читателю, чем маленьким детям.

Оформление сборника получилось неровным и эклектичным, что, впрочем, относилось и к его содержанию. По словам Е.Я.Данько, он «механически соединил остатки прошлого детской книжки и начало пути ее будущего развития». Эту эклектичность почувствовал и А.Н.Бенуа, который попросил издателей снять его имя из числа редакторов.

И все же значение сборника в истории отечественной детской книги велико. «Елка» привлекала внимание крупных мастеров к проблеме создания книги для детей. Многие из них продолжили работу в этой области и добились немалых успехов.

А затем Бенуа приходит в Литературно-издательский отдел Нарком-проса, решившего издавать «Народную библиотеку». Это были маленькие книжицы в бумажных обложках, которые и сравнить нельзя с недавним шедевром — «Пиковой дамой». Печатались они на плохой бумаге, воспроизводить на которой полутоновые иллюстрации было нельзя. На смену многокрасочной акварели приходит скупой рисунок пером. Но и в этом жанре Бенуа чувствует себя мастером. Он продолжает разрабатывать излюбленную пушкинскую тему. В 1920 году выходит в свет «Капитанская дочка», проблему художественного убранства которой, несмотря на более чем скудные возможности, Бенуа продолжает решать комплексно. Александр Николаевич карандашом, тушью и белилами выполняет для этой книги обложку и девять иллюстраций. Известный искусствовед Алексей Алексеевич Сидоров впоследствии критиковал эту работу А.Н.Бенуа за «скупость».

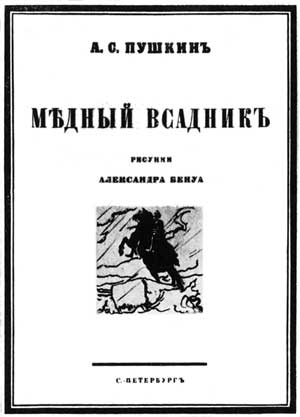

Обложка к «Медному всаднику» А.С.Пушкина в издании 1916 г.

Рядом с Александром Николаевичем в «Народной библиотеке» работают «мирискусники» М.В.Добужинский, Д.И.Митрохин, Б.М.Кустодиев, С.В.Чехонин...

Бенуа активно участвует в дискуссиях о книжном деле, которые в ту пору часто проводил литературно-издательский отдел, пытавшийся отыскать новое лицо «книги для пролетариата». Сохранившиеся в протоколах мысли Александра Николаевича интересны и неординарны. Он категорически возражал, например, против набора поэтических произведений в две колонки: «Страница стихов в два столбца производит впечатление ночлежного дома со спящим на нарах его населением. Страница такая некрасива, книга вульгарна». Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский одернул художника. Он сказал, что набор в один столбец повысит себестоимость книги. Однотомник Н.А.Некрасова, издававшийся в то время, будет стоить 18 ру-блей вместо трех.

Заставка из «Медного всадника» А.С.Пушкина. 1922

По-прежнему А.Н.Бенуа рядом с Максимом Горьким, который в ту пору не очень-то жаловал большевиков. При поддержке Горького весной 1919 года в Петрограде возникает издательство Зиновия Исаевича Гржебина (1869-1929), цель которого формулировалась так: «...дать русскому народу массу книг, которые всесторонне осветили бы весь сложный процесс культурного развития человечества вообще и в частности России»4. Бенуа формировал художественно-оформительскую политику издательства. Но в условиях военного коммунизма работа частного издательства была невозможна, и Гржебин перевел его в Берлин.

В 1921 году А.Н.Бенуа возвращается к «Пиковой даме». На этот раз он делает обложку и три рисунка к программе оперы П.И.Чайковского, поставленной в Петрограде.

Вроде бы Бенуа активно сотрудничает с новой властью. И все же что-то мешает Александру Николаевичу — он просит не ставить его имени на «Капитанской дочке», и она выходит анонимно.

Концовка из «Медного всадника» А.С.Пушкина. 1922

Но от «Медного всадника» он отказаться не хочет и не может. Над иллюстрациями и художественным оформлением пушкинской поэмы он работал много лет. Первоначальный замысел, родившийся в начале века по инициативе Кружка любителей изящных изданий, претерпел кардинальные изменения. Ныне Бенуа видит свою работу в крупном формате. Время для книги приходит в 1923 году — ее выпускает Комитет популяризации художественных изданий. Издание получилось превосходным. Это, пожалуй, самое лучшее, что создано Бенуа в области искусства книги.

Из старых рисунков 1903 года в книгу вошел только один. Это открывающий книгу фронтиспис. Он трактует кульминационный момент «петербургской повести» А.С.Пушкина, соответствющий стихам:

И он по площади пустой

Бежит и слышит за собой —

Как будто грома грохотанье —

Тяжело звонкое скаканье

По потрясенной мостовой.

И, озарен луною бледной,

Простерши руку в вышине,

За ним несется Всадник Медный

На звонко скачущем коне...

Остальные 35 иллюстраций переработаны или сделаны заново. Композиция книги проста, иллюстрации помещены на каждой полосе, занимая ее верхнюю часть. Черно-белый рисунок оживляет заливка третьей, а иногда и четвертой краской. Есть и черно-белые штриховые иллюстрации.

Увертюрой, торжественным вступлением в книгу служит рисунок, на котором изображен царь Петр, задумавший основать новую столицу: «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно». Александр Николаевич Бенуа — западник; мысли и чаяния великого преобразователя России ему близки и понятны. А Петербург — близкий и родной город. И художник щедро живописует его прекрасные пейзажи, мало в чем изменившиеся с пушкинских времен. Конечно, в конце XIX — начале ХХ века появилось немало нового. На Невском проспекте, на Васильевском острове выросли многоэтажные доходные дома. Но не они определяют неповторимый облик города, а Петропавловская крепость, здание Биржи на стрелке Васильевского острова, гранитные львы на набережной Невы… И конечно же, памятник, на постаменте которого написано «Петру I — Екатерина II». Все это мы видим на иллюстрациях Бенуа.

Величественное спокойствие города взрывает разъяренная стихия. И сразу же меняется настрой иллюстративного сопровождения поэмы. Рисунки становятся беспокойными, динамичными. На одной из заставок бушующие волны Невы заглатывают корабли, хлещет проливной ливень.

Наконец, стихия успокоилась. Евгений спешит к любимой. Но дома, где жила Параша, нет. А значит, и город, безнадежно любимый, становится враждебным. И олицетворяющий этот город Медный всадник преследует потерявшего рассудок героя.

В иллюстрациях Александра Бенуа — перекличка с современностью. Художник начинает понимать, что встреченные им с надеждой изменения становятся враждебными. И если смириться с ними, то можно, как и Евгений, сойти с ума.

Черно-белые штриховые оттиски, изготовленные по его рисункам, Александр Николаевич раскрашивал от руки и снова отправлял в типографию, где изготовлялись формы для многокрасочной печати.

Иллюстрация к «Медному всаднику» А.С.Пушкина

Успех издания был ошеломляющим. Но общая обстановка в стране ухудшалась с каждым днем. О свободе печати, которая когда-то была одним из главных лозунгов большевиков в их борьбе с самодержавием, и думать забыли. Старую интеллигенцию новая власть не жалует. На горизонте маячит унификация культурной и художественной жизни, что абсолютно несовместимо с творчеством.

В 1926 году Александр Николаевич Бенуа покидает Родину и поселяется в любимом, хотя и не родном Париже, где активно работает вплоть до последнего своего дня. Он занимается живописью, пишет декорации для парижской Гранд опера и миланской Ла Скала, трудится над «Воспоминаниями». Работает и в книге, но менее активно, чем раньше. В 1926 го-

ду Бенуа иллюстрирует книгу Андре Моруа (1885-1967) «Страдания молодого Вертера». Два года спустя он исполнил цикл иллюстраций к «Грешнице» Анри де Ренье, которая так и не вышла в свет, поскольку издатель ее обанкротился. «Из моих рисунков к "Грешнице" кое-что мне нравится, — писал Бенуа советскому искусствоведу И.С.Зильберштейну, — большинство же нет»5. Надо сказать, что писатель Анри Франсуа Жозеф де Ренье (Henri Frangois Joseph de Regnier, 1865-1936), поэтизировавший быт французской аристократии XVII-XVIII веков, и ранее привлекал внимание художника; он пробовал иллюстрировать Ренье еще в Петербурге в начале ХХ века.

Еще печальнее сложилась судьба новых иллюстраций к «Капитанской дочке», выполненных в 1944 году. «Вдруг выяснилось, — писал художник Игорю Эммануиловичу Грабарю, — что издатели горько разочарованы и не желают давать свое имя... этой книге. Они-де воображали, что M-r Benois сделает... что-либо вроде «"Petrouchka"»...6. Рассказывая об этом случае Илье Самойловичу Зильберштейну, Бенуа резюмировал: «По последнему примеру можно судить об уровне пресловутого французского "вкуса" в нынешней его стадии».

В СССР имя художника полузапретно. Правда, в 4-м томе второго издания «Большой советской энциклопедии», вышедшем в 1950 году, статья о А.Н.Бенуа есть, но характеризуется он так: «идеолог декадент-ского художественного объединения "Мир искусства", типичный представитель реакционных и антинародных течений упадочного буржуазного искусства». И далее: «В творчестве Бенуа выражено его глубокое презрение ко всему, что составляет сущность человеческой жизни, а также его пессимизм, неверие в общественный прогресс, порожденные политической реакционностью его взглядов». Сегодня мы читаем эти строки и удивляемся, а ведь было время, когда подобные благоглупости воспринимались серьезно.

Ныне мы вспоминаем об Александре Николаевиче Бенуа как о блестящем мастере, творчество которого жизнерадостно и прекрасно. Мы чтим в нем человека, который впервые в России заговорил об искусстве книги и очень много сделал для того, чтобы это, на первый взгляд, отвлеченное понятие вошло в жизнь и стало реальностью.

1Цит.по: Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М., 1983. С.75.

2Бенуа А.Н. О памятниках // Новая жизнь. 1917, 2 июля.

3Петроградский военно-революционный комитет. Документы и материалы. М., Т.2. С.94.

4Каталог издательства З.И.Гржебина. СПб.; Берлин, 1921. С.10-11.

5Александр Бенуа размышляет… М., 1968. С.651.

6Там же. С.648-649.